首页 > 地调专题 > 地质调查十大进展 > 2014年度地质科技十大进展 > 参选项目材料

2-1 塔里木油田古潜山岩溶储层评价与预测

发布时间:2015-01-20

所在单位: 中国地质科学院岩溶地质研究所

完成人员:梁彬,张庆玉,曹建文,夏日元,邹胜章,潘文庆、邓兴梁,淡永,李景瑞,郝彦珍等。

项目来源: 国土资源部公益性行业科研专项、 国土资源部公益性行业科研专项、 “973”项目课题专题、中石油国家科技重大专项课题

起止时间: 起止时间: 2012—2014年

主要进展

项目以塔里木油田三大隆起储油构造(即塔北隆起、塔中隆起、塔西南隆起)作为研究区,取得的主要进展如下:

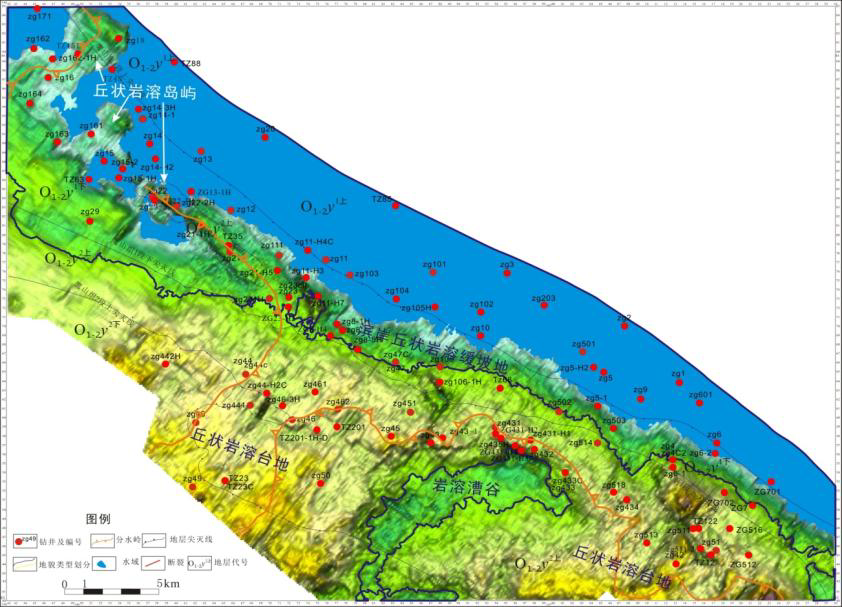

1.针对塔里木油田三大隆起储油构造特点,在厘定古潜山面沉积间断基础上,根据沉积间断面上覆、下伏地层特点,利用地震构造层位数据,恢复了不同沉积间断类型的古潜山岩溶地貌。在恢复古岩溶地貌基础上,以现代岩溶理论为依据,提出了相对应的古岩溶地貌类型划分指标体系,进行了二级地貌单元、三级地貌单元划分及岩溶古流域、古水动力条件刻画,建立不同地貌单元岩溶发育模式。同时建立了岩溶古地貌、地表河流、地下暗河地震响应机制,对油气勘探开发过程中寻找大型缝洞体及高产高效井的井位布置具有重要的指导意义。

2.系统分析了奥陶系古潜山风化壳碳酸盐岩岩溶缝洞发育特征,完成了180口井的单井岩溶缝洞剖析,根据古岩溶流域地下水运动方式、岩溶作用方式及岩溶发育强度,结合野外地质建模、地震反射振幅属性特征,对井下岩溶缝洞进行了垂向分带划分:表层岩溶带、垂向渗滤溶蚀带、径流溶蚀带、潜流溶蚀带;不同岩溶分带岩溶缝洞发育及其充填特征不同。因此,掌握不同岩溶带的岩溶发育规律对岩溶储层预测、寻找有效储层具有重要现实意义。

3.在岩溶垂向分带研究基础上,对不同微地貌形态下(溶峰、溶丘、岩溶沟谷、岩溶洼地等)表层岩溶带岩溶发育及充填特征进行了精细刻画,建立了不同微地貌表层岩溶带岩溶缝洞形成地质模型。利用表层岩溶带理论救活老井2口(LG3、LN39-1),即:在直井基础上打水平井,控制表层岩溶带有效储层;上钻新井4口(LG2-H1、LG701-H1、LG4-H1、LN171),侧钻井6口(LG7-7C、LG7-9C、LG16C2、JF124C2、LG101-4C、LG100-H1C),均钻遇表层岩溶缝洞体,或经酸压沟通表层岩溶缝洞体,均取得高效(单井出油2万方以上)。

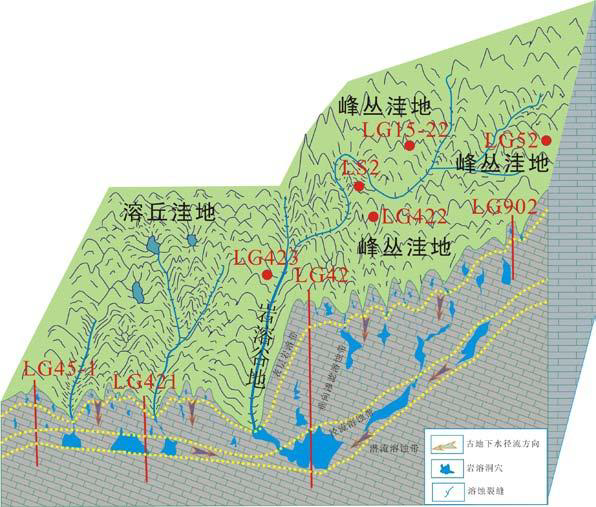

4、在古岩溶地貌及古水动力条件研究基础上,结合野外露头岩溶缝洞结构模式研究,对岩溶缝洞及其充填特征、岩溶储层主控因素进行了深入分析,认为:岩溶层组、古岩溶地貌、古水系及古断裂构造共同控制岩溶缝洞的发育,不同地貌单元其岩溶缝洞结构模式、岩溶缝洞充填特征具有明显的差异。结合岩溶缝洞系统垂向分带及横向展布规律,建立了主要古岩溶地貌单元的岩溶发育结构模式与岩溶储层形成地质模型,为油气勘探与开发提供了重要的科学地质依据。

5.系统分析了轮古-塔河奥陶系潜山风化壳不同类型岩溶地貌单元与油藏的关系和古岩溶垂向分带与试油、生产动态的关系,认为:高产高效井主要位于峰丛垄脊沟谷及丘峰洼地上的溶丘和溶缝部位;表层岩溶带和垂向渗滤带的上部开发效果较好,开采无水期较长;水平径流带开发效果较差,一般投产即见水。结合以上理念对轮古地区进行了岩溶储层有利区块评价与预测,识别出五个岩溶储层有利区块,对油气勘探与开发具有重要意义。

推荐意见:项目以塔里木油田塔北、塔中、塔西三大隆起储油构造为研究区,根据沉积间断面上覆、下伏地层特点,利用地震构造层位数据,恢复了不同沉积间断类型的古潜山岩溶地貌;系统分析奥陶系古潜山风化壳碳酸盐岩岩溶缝洞发育特征,对井下岩溶缝洞进行垂向分带划分;对表层岩溶带岩溶发育及充填特征进行精细刻画,建立了不同微地貌表层岩溶带岩溶缝洞形成地质模型;结合古地貌、岩溶垂向分带与油气关系研究,建立岩溶储层形成地质模型;在轮古地区发现五个岩溶油气有利区块,为油气勘探与开发提供重要科学依据。

塔中油田鹰山组顶面古岩溶地貌特征图(第二期海平)

轮古西G42井区古岩溶缝洞发育模式图

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号