首页 > 地调专题 > 地质调查十大进展 > 2014年度地质科技十大进展 > 参选项目材料

2-9 群矿采煤驱动下含水层结构变异对区域水循环影响机制研究

完成单位:中国地质科学院水环所、石家庄经济学院

负责人:张发旺

参加人员:张发旺、陈立、王滨、么红超、李敏魏、许柏青、胡博文、赵淼、钱龙、陈亮、蒋承超等

项目来源:国家自然科学基金重点项目

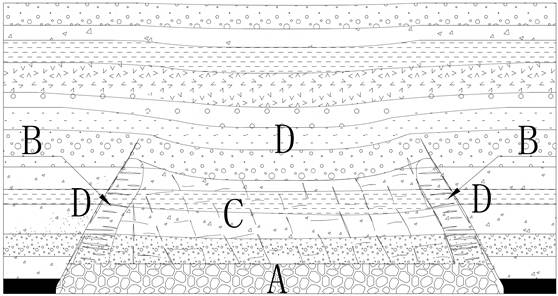

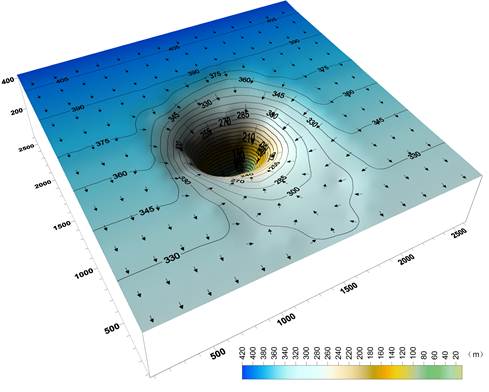

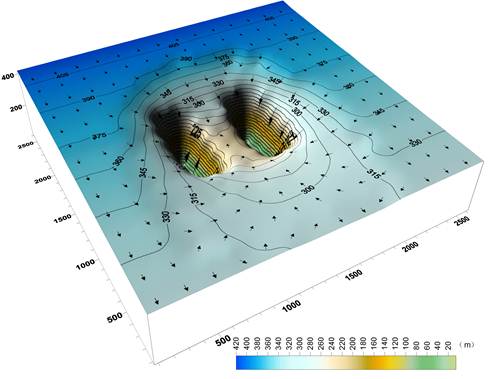

主要进展 《群矿采煤驱动下含水层结构变异对区域水循环影响机制研究》项目以长治盆地作为背景研究区,着重研究采空区覆岩含水介质动态发育特征与含水层结构变异的响应机制、水文地质结构演化与地下水流模式耦合效应,通过野外物探、井下钻探、室内模拟试验、计算机数值模拟等研究手段,查明了近水平煤层开采覆岩裂隙动态发育特征以及采空区覆岩渗透性动态演化规律,掌握了采煤活动下地下水资源演化规律与再分布特征,具体内容包括: 1、创造性的提出了采空区覆岩渗透性跃变曲面“椭抛凹形体”的存在 项目通过技术资料综合分析、地面及井下钻探、综合物探、室内模拟试验、计算机数值模拟等手段,查明了采空区覆岩裂隙发育特征,分析总结了采动裂隙发展对含水层结构的影响规律,建立了典型矿区含水层空间结构变异数值模型,创造性的提出了采空区含水介质渗透性跃变曲面“椭抛凹形体”的概念,“椭抛凹型体”在老顶来压两次后形成(工作面老顶完成两次断裂),并随工作面的推进逐步扩大,呈跳跃式发展,其主要特征表现为:裂隙发育带主要分布在冒落带A和采空区边缘裂隙发育区B内,随着老顶周期性来压,前期的B区重新压实演化为C区;A、B、C外部为轻微变异区D区。A、B与C、D区域连接面渗透性存在越变现象,称之为渗透性跃变曲面。 图1 采空区覆岩渗透性跃变曲面“椭抛凹形体”示意图(其中A为冒落带、B为裂隙发育区、C为裂隙重新压实区、D为轻微裂隙发育区) 该项成果的取得,从根本上确定了采空区覆岩含水介质渗透性演化特征以及上覆含水层结构破坏规律,为群矿开采区含水层结构变异计算提供了理论依据。 2、研究了煤层采厚与含水层结构变异关联性,推导出含水层安全性临界条件,划分了含水层等级,拓宽了导水裂隙带高度的应用方向。 采用理论分析、相似材料模拟实验等方法,就采煤厚度对含水层的破坏性进行了深入研究。研究结果表明:煤层采厚M、裂隙带的残余膨胀系数Kp、冒落带残余膨胀系数Ks决定了含水层安全性,当M/(Kp-1)小于含水层底板与煤层顶板距离,含水层未遭到破坏,属于安全;当M/(Ks-1)大于含水层底板与煤层顶板距离,含水层遭到破坏;当含水层底板与煤层顶板距离介于M/(Kp-1)和M/(Ks-1)之间;含水层可能遭到破坏,属于危险。这项成果延展了导水裂隙带的应用方向,提供了矿坑突涌水来源判断的新方法,为矿区安全采煤提供了技术支撑。 3、首次实现了采空区覆岩含水层流场物理模拟,为研究矿区含水层流场演化提供了新的研究手段。 根据已有地下水监测数据和野外长观数据,以长治盆地核心开采区屯留煤矿地层为地质背景,设计制作了煤矿开采覆岩含水层流场演化规律相似材料模拟试验台,通过室内相似材料模拟试验分析了采动条件下顶板含水层流场动态变化规律,总结了煤矿开采区地下水资源再分布特征;同时根据相应数据资料建立了数值模型进行了交互验证,结果基本吻合,证实了实验装置结果的可靠性。 该试验台操作简单、灵敏度高、实用性强,准确刻画采动条件下覆岩含水层流场的变化特征,作为一种新的研究技术手段,为矿区含水层流场研究提供强有力的支持,对矿区未来地下水资源的开采、利用与保护以及采煤安全和区域水资源可持续利用具有重要的科学意义和实用价值。 图3 单个矿点开采覆岩含水层流场分布规律 图4 相邻开采区覆岩含水层流场分布规律

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号